「紅茶の注意点」。ひとことにいっても色々あると思います。

(やけどをしないとか、沸騰したお湯を使うとか、しっかり蒸らすとか。)

今回はその中でも、意外と気づきにくい注意点をご紹介したいと思います。

主に紅茶を提供するプロ向けの注意点ではありますが、お客様の立場でもためになる記事になると思いますので、よろしければプロではない方もぜひ最後までお読み下さい。

今回は「ダージリン」を取り上げます。

ダージリンといえば「紅茶・オブ・紅茶」と言っても過言ではない、有名で人気がある王道の紅茶です。

紅茶好きにも人気があるのはもちろん、紅茶に詳しくない方でも名前だけは聞いたことのあるのではないでしょうか。

ダージリンについての細かい説明は別の記事に譲って、今回はそのダージリン紅茶を提供する際に注意するポイントについてお知らせしたいと思います。

*今回の内容はYouTube動画でも詳しく解説しております↓

1.ダージリンの風味

左から、ダージリン1st→2nd→オータムナル

左から、ダージリン1st→2nd→オータムナル

ダージリン紅茶の特徴は、華やかな香り、甘いふくよかな味です。

ストレートで飲むと一番美味しさを味わえる紅茶です。

逆にコクはそれほどないためミルクティーにはあまり向かないですし、レモンなどもあまり合わないです。

形状は主にOPタイプとBOP(細かい形状の茶葉)とがあり、さわやかで甘い風味が好きな方はOPタイプ、強い味が好きな方にはBOPタイプがおすすめです。

*ダージリンのさらに詳しい解説が知りたい方は、ぜひこちらの記事もあわせてご覧ください 🙂

2.ダージリンの意外な弱点

そんな人気の高いダージリンですが、重大な弱点があります。(ミルクに向かない以外の)

それは・・・色が薄いことです。

*茶葉の色ではなく、抽出したあとの水色(「すいしょく」と読みます)の話です。

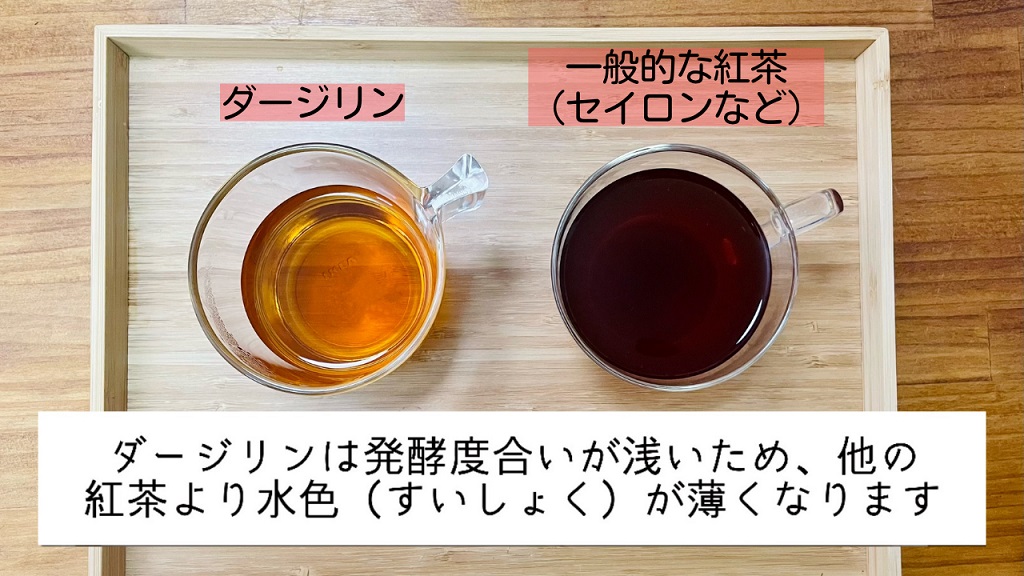

ダージリンと一般的な紅茶の水色(すいしょく)の違い

ダージリンと一般的な紅茶の水色(すいしょく)の違い

ここで大事なことは、色が薄くても風味が薄いわけではないということです。

たとえば、ダージリンの中でも更に高級な1stフラッシュといわれる春摘紅茶や、中国茶の烏龍茶や紅茶も香り重視のため黄金色のものが多いです。

「風味が良いなら何も問題はないんじゃ?」と思う方もいらっしゃると思います。

でも問題はそこだけにとどまらない可能性があるのです。

3.隠れた問題

1つ目の問題は、人間は見た目から味を想像し微調整することもあるからです。

1つ目の問題は、人間は見た目から味を想像し微調整することもあるからです。

皆さんも「素敵なお皿に乗った、美味しそうな盛り付けの料理」が、通常より少し美味しそうに感じたことはありませんか?

飲む方が通常どのような紅茶を飲んでいるか、どのような味のイメージを紅茶に持っているかで、この調整幅は違ってきます。つまり、(一般的な)濃い色の紅茶ばかり飲んでいた人は、飲む前からダージリンの薄い色にネガティブな印象を抱く可能性があるのです。

そして2つめの問題。実はこの2つめの問題の方が深刻です。

それは上記のように「(この紅茶は)通常より薄い」と考えている脳が、ダージリンを飲んだ時に(風味に問題がないにも関わらず)「やっぱりいつもより薄い風味だ」と誤って認識してしまうおそれがあることです。

さらに怖いのは、それを不満として持ったまま、しかしお店のスタッフさんにも聞かず、「お店の出した紅茶が薄い」「このお店は茶葉をケチっている」と思われて、次回から紅茶を注文されなくなる、または別のお店を選ばれてしまうという可能性があるのです。

(このとき不満を直接言ってくださるお客様であれば、説明する機会ができるので良いのですが、それでもお店の方の負担はやはり増えてしまいますよね。)

正直、紅茶をいつも飲むような方でしたら多少の知識もございますので、そのような誤解は少ないかと思います。

ただそのようなリスクがあることはやはりあまり良くないですし、ダージリンにとっても残念な話です。

4.色が薄い理由

では、なぜダージリン紅茶は水色が薄いのでしょうか。

1つめの理由は、特に1stフラッシュ(春摘み茶)に顕著なのですが、通常より水分が多いため(完全発酵茶ではあるものの)その中では少し浅めの発酵になっているからです。

ダージリン1stフラッシュ

ダージリン1stフラッシュ

また、ダージリンはOPタイプで飲まれることが多いため、他のBOPタイプ(細かい形状の茶葉)で飲まれる紅茶と比べると濃い色になりにくいという側面もあります。これが2つめの理由ですね。

*茶葉の形状が細かいほど、水色がより濃く出ます。実は大きめの茶葉で提供されると、どの紅茶(アッサムやセイロンティーなど)でも色は比較的薄くはなります。

5.解決策・予防策

ここまでダージリンの注意点である「水色の薄さ」、またその理由についてお話ししてきました。

ここからは、この点についての解決策・予防策をいくつか考えていきたいと思います。

直接対応

これは(お客様から注文を聞いたときや提供するときに)スタッフの方が口頭でその点をお知らせする方法です。

これは(お客様から注文を聞いたときや提供するときに)スタッフの方が口頭でその点をお知らせする方法です。

この場合は、できるだけ薄いとか弱いとかのネガティブな単語を使わないように気をつけながら、自然な流れでお伝えできるとよいですね。(例:「少し透明感のある淡いお茶の色も特徴です」など)

ただし、この対応の問題点は「毎回これを説明する時間を取らなくてはいけない」ということ。忙しい時などはつい忘れてしまうことも考えられますね。

勿論とても余裕がある時ならば良いのですが、飲食店様は基本的にとても忙しいので、スタッフの方の労力・負担が増えてしまう方法ですと、なかなか採用は難しいのではないかと思います。

メニュー

そこで、メニュー等に事前に表記しておくのも良いと思います。

この場合も「直接対応」時と同様に、例えば、

・「甘い爽やかな風味の紅茶」

・「淡い透明度のある色が特徴で、飲み方はストレートがおすすめです」等

などと言い回しを工夫すると、色が薄いこともポジティブな特徴としてお客様に捉えていただけるので良いですね。

また、この方法であれば、スタッフの方が説明する時間を設けなくても注意点がきちんとお客様に伝わります。

浸透させる

最後の方法は、「浸透させる」 こと。

最後の方法は、「浸透させる」 こと。

ほんとうは、一番楽なのがこれです。

つまり、もっと世の中に「紅茶の知識」が広まって、皆がその知識を当たり前に知っている状態に持っていくこと。

すごく時間がかかりますし、100%にはなりえないのが難しいところです。お店でも限界がありますし。

ですが、少しずつでも私たちがこうして紅茶の知識を広めていって、上記のような問題を店舗様の労力を使わずにリスクを減らせるよう、頑張っていきたいと思っております。

ダージリンの魅力も知ってほしいのはもちろんです!

*YouTubeでも発信しておりますので是非あわせてご覧ください。